大久手計画工房は「まちづくりワークショップ」の手法により、市民参加を支援するコミュニティデザインの専門家です。

新着情報・コラムOOKUTE NEWS&COLUMN

新着情報

- 2025年12月~ 唐戸地区の未来を考えようワークショップ[下関市]

コラム 3つの要素によって構成されるコミュニティ

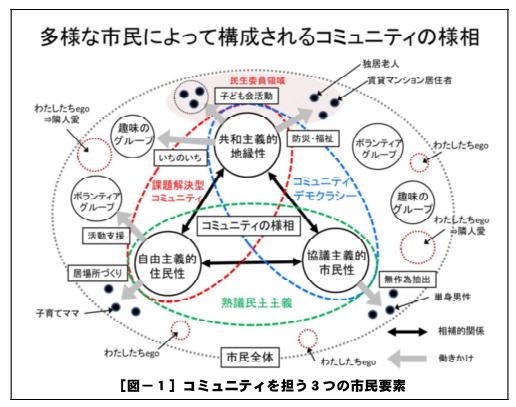

これまでもコミュニティを担う市民のタイプを3つに分けて理解する仮説を提示してきた[註-1]。そこではコミュニティを担う市民として顕在化している3つの市民要素を「共和主義的地縁性」、「自由主義的住民性」、「協議主義的市民性」と名付けた[図-1]。

今回のコラムではこの3つのタイプの市民構成要素仮説を町田市のアンケート結果[註ー2]から検証してみたい。

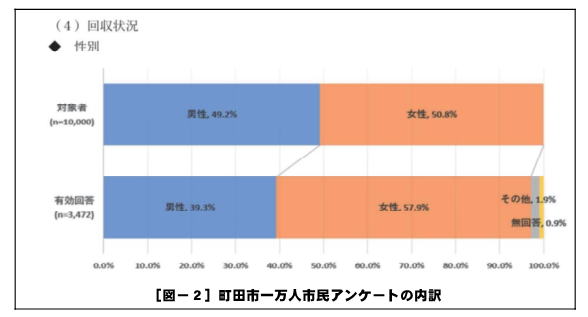

アンケート調査は2024年に実施され無作為抽出により1万人に送付された。有効回答数は3,472名(34.7%)である[図-2]。いわゆる不活性市民は未回答者の中に存在していると考えられる。

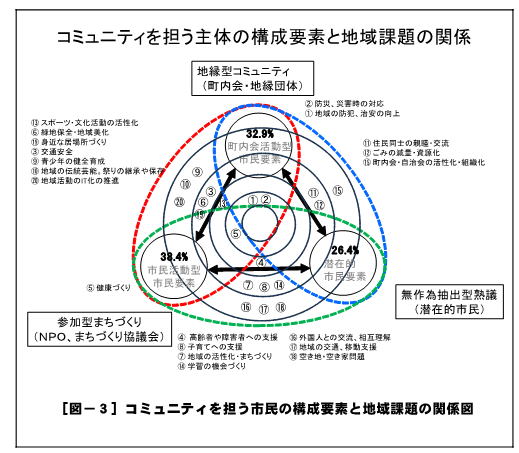

この仮説を町田市のアンケート結果に対応させて考えるとどうなるだろうか。それぞれ共和主義的地縁性に町内会活動型市民要素、自由主義的住民性に市民活動型市民要素、協議主義的市民性に潜在的市民要素を対応させ考えてみる[図-3]。

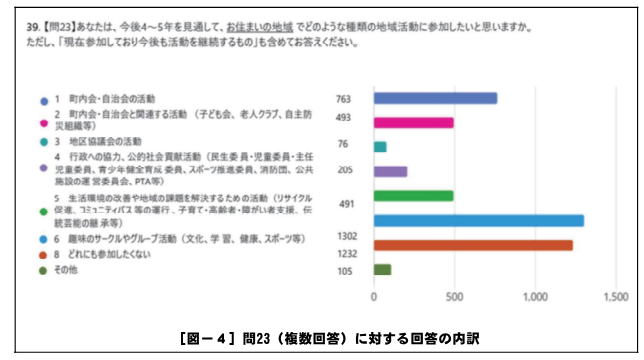

アンケート項目【問23:あなたは、今後4~5年を見通して、お住まいの地域でどのような種類の地域活動に参加したいと思いますか。ただし、「現在参加しており今後も活動を継続するもの」も含めてお答えください。】の結果に着目してみよう[図-4]。

8)どれにも参加したくない、と答えた回答数は1,232票で回答全体の26.4%である。

町内会・自治会活動関係に関心がある票数として、1) 町内会・自治会の活動 (763)、2) 町内会・自治会と関連する活動 (493)、3) 地区協議会の活動 (76)、4) 行政への協力、公的社会貢献活動 (205)を分類し合計すると1,537票で回答全体の 32.9%となる。市民活動・社会教育活動関係に関心がある票数として、5) 生活環境の改善や地域の課題を解決するための活動 (491)、6) 趣味のサークルやグループ活動 (1,302)を分類し合計すると1,793票となり回答全体の 38.4%となる。その他の票数は、105票で2.2%であった。

3つの市民タイプをそれぞれの市民要素として理解すると、町内会活動型市民要素(32.9%)、市民活動型市民要素(38.4%)、潜在的市民要素(26.4%)となる。つまり、仮説として設定した3つのタイプの市民は、町田市の場合アンケートに回答した市民のおよそ1/3ずつに対応していると考えることができるのではないかというのがここでの結論である。この結果は現場感覚とも体感的にある程度一致する結果であるように感じている。

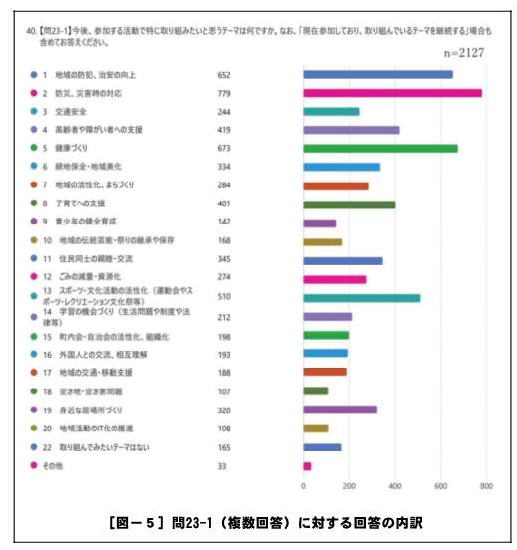

次に【問23-1:今後、参加する活動で特に取り組みたいと思うテーマは何ですか。なお、「現在参加しており、取り組んでいるテーマを継続する」場合も含めてお答えください。】の結果に着目してみよう[図-5]。

①から⑳までの項目を3つの市民要素に関連付けて分類し、選択数の多い項目程中心に近い部分に配置したものが[図-3]である。中心に近い部分のテーマほど3つの市民要素に共通したテーマとなりやすいと考えられる。この結果はどのような参加者を対象にした熟議の『場』にどのようなテーマを設定することが効果的かを考える手掛かりになるのではないか。

市民要素と活動テーマの対応関係は筆者の主観ではあるが下記のように整理した。

[町内会活動型市民要素]に対応するテーマ

② 防災、災害時の対応 (779)

① 地域の防犯、治安の向上 (652)

[市民活動型市民要素]に対応するテーマ

⑤ 健康づくり (673)

[町内会活動型市民要素・市民活動型市民要素]の両方に対応するテーマ

⑬ スポーツ・文化活動の活性化 (510)

⑥ 緑地保全・地域美化 (334)

⑲ 身近な居場所づくり (320)

③ 交通安全 (244)

⑨ 青少年の健全育成 (142)

⑩ 地域の伝統芸能。祭りの継承や保存 (168)

⑳ 地域活動のIT化の推進 (108)

[市民活動型市民要素・潜在的市民要素]の両方に対応するテーマ

④ 高齢者や障害者への支援 (419)

⑧ 子育てへの支援 (401)

⑦ 地域の活性化・まちづくり (284)

⑭ 学習の機会づくり (212)

⑯ 外国人との交流、相互理解 (193)

⑰ 地域の交通、移動支援 (188)

⑱ 空き地・空き家問題 (107)

[潜在的市民要素・町内会活動型市民要素]の両方に対応するテーマ

⑪ 住民同士の親睦・交流 (345)

⑫ ごみの減量・資源化 (274)

⑮ 町内会・自治会の活性化・組織化 (198)

さて、こうした仮説によって可視化されてきたそれぞれの構成要素を持った市民に対してどのようなコミュニティ政策が必要とされるかを提案してみたい。

1) 65.3%【アンケートに回答しなかった無関心市民】 への対応

・参加しやすいイベントやお祭りなどによるコミュニティへの入り口の提供

・無作為抽出などによる参加機会の拡大と掘り起こし

・「わたしたちego(反対運動等)」[註ー3]を契機とした問題意識の組織化

2) 40 %【町内会未加入市民】 への対応

・町内会・自治会への加入促進、特に集合住宅に着目

3) 67 %【地区協議会を知らないと回答した協議会無自覚型市民】 への対応

・都市内分権制度の整備

・具体的な参加の『場』の提供

4) 26.4%【潜在的市民】 への対応

・参加しやすいイベントやお祭りなどによるコミュニティへの入り口の提供

・正確で適切な情報提供

・無作為抽出型コミュニケーションの機会の創出

・身近な居場所での出会いやふれあい機会の提供

5) 32.9%【町内会活動型市民】 への対応

・共通性の高い生活課題(防災、防犯)の取り組み

・活動時間帯の適正化

・IT化による広報システムの改革

・協議会の事務局機能の充実

・町内会・自治会活動の負担軽減(会費徴収、回覧板等)

6) 38.4%【市民活動型市民】 への対応

・多様な生活課題の検討の場の提供

・地域活動サポートオフィスの支援やコーディネート

・公募型ワークショップの開催による参加機会の提供

・身近な居場所での出会いやふれあい機会の提供

こうしてターゲットを絞った働き掛けを行いすべてを合わせて50%以上の市民参加を維持していくことが町内会・自治会の低位安定時代の現実的目標になるのではないかというのが今回のコラムの仮説である。

[註-1] 大久手計画工房コラム:『地域コミュニティを活性化する三つのアプローチ』(2025.9.)

[註ー2] 「町田市における地域コミュニティの未来に関する共同研究」中間報告

https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/community/local_community/tyukan.html

[註ー3] 大久手計画工房コラム:『「わたしたちego」と「隣人愛」について』(2025.5.)

バナースペース

大久手計画工房

〒158-0085

世田谷区玉川田園調布2ー11ー10

E-mail:HQM01065@nifty.com